Por João Victor Vilasbôas (joaovilasboas.jvvp@usp.br)

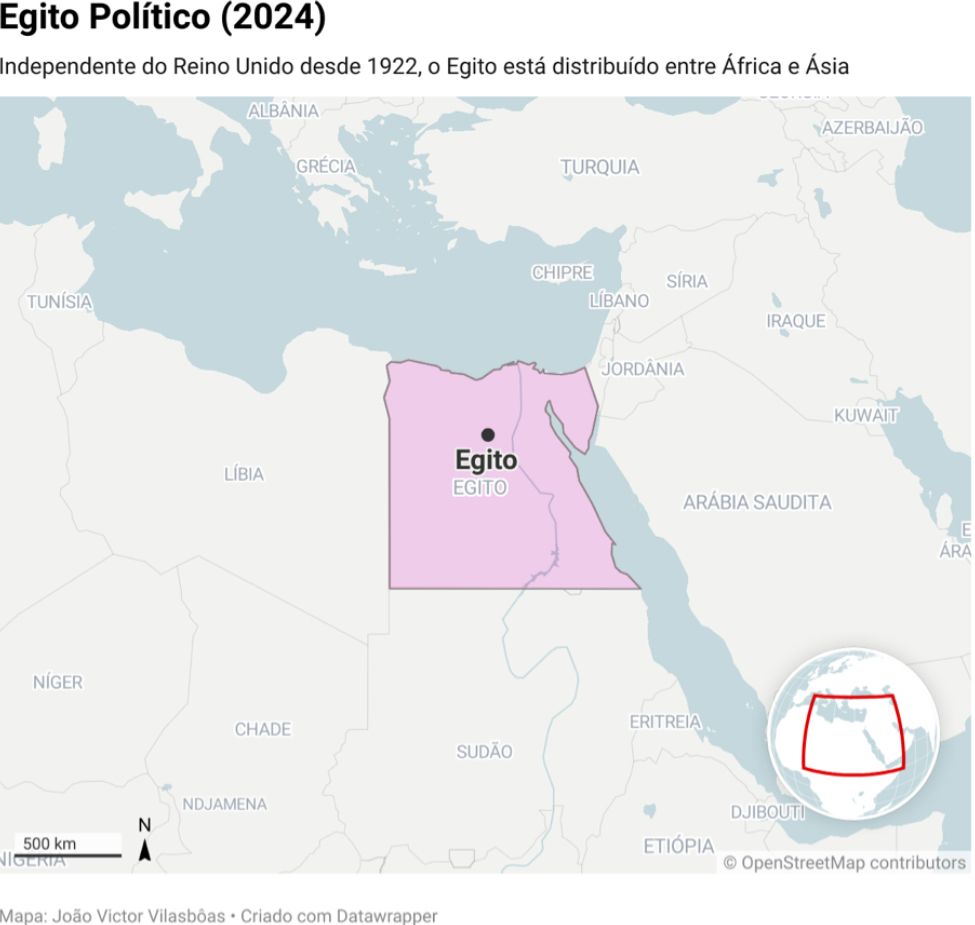

Pirâmides monumentais, sarcófagos cravejados de ouro e diamantes e peças de roupa de linho branco, são algumas das imagens que nos vêm à mente quando o assunto é o Egito – e não é difícil pensar nas obras e feitos grandiosos dessa antiga civilização, que legou à língua portuguesa o adjetivo que a define até hoje: “faraônica”.

Desde os resquícios arqueológicos até as nuances de personalidades de sua história, o interesse pelo Egito é despertado em pessoas de todo o globo há séculos. E além de exposições em museus, filmes e obras literárias, as descobertas e pesquisas sobre o país africano contribuíram para o surgimento de uma área específica das Ciências Humanas nos últimos séculos: a Egiptologia

A gênese de uma ciência

A curiosidade ocasionada ao observar os fenômenos ao redor é o ponto de partida do “fazer científico”, a Egiptologia não é diferente. Sua origem como ramo da História remete ao fim do século 18, na Era Napoleônica. Segundo Thais Rocha, formada em História pela USP e doutora em Egiptologia pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, apesar de obeliscos egípcios serem levados à Europa desde o Renascimento, foi durante a expedição de Napoleão Bonaparte, então cônsul francês, que o país africano e suas relíquias se tornaram objetos de fascínio europeu.

Em entrevista à Jornalismo Júnior, Thais conta que, nesse período, a Europa iniciava o processo neocolonial, que culminaria, um século depois, com a tomada de territórios na África e Ásia. Segundo ela, cada império do velho continente desejava reforçar seu poder hegemônico sobre os demais. Assim, para nações como França e Reino Unido, era inevitável a comparação com os grandes impérios antigos, por exemplo o helênico e o romano. Para a professora, ao visitar e levar consigo relíquias do passado egípcio, Bonaparte mostrava ao mundo sua grandeza numa disputa de narrativas históricas – estratégia semelhante à hoje chamada soft power.

Naquela época, a alta sociedade europeia era educada na cultura clássica greco-romana, vista como superior. E a possibilidade de ter à disposição objetos desse passado valoroso foi um incentivo às expedições para o Egito. De acordo com Thais, inclusive, é nesse período que surgem os grandes museus com peças de todo o globo, como o Louvre, de Paris. Assim, a Egiptologia nasce como retrato da perspectiva que a Europa possuía do país arábico, visão essa que atendia aos seus interesses políticos e exploratórios.

[Imagem: Reprodução/ World History Encyclopedia]

Legados do passado faraônico

Além de ignorar o ponto de vista dos egípcios sobre sua própria história, a forma como surgiu a Egiptologia acarretou outros problemas. Conforme a professora, no século 19, os europeus só conheciam os objetos; não liam hieróglifos. Toda a tradução era baseada em fontes bíblicas e clássicas. De acordo com Thais, isso significava que o filtro para olhar o Egito estava posto. Assim, os hieróglifos e as mensagens contidas neles foram desconsiderados no processo historiográfico – ou seja, no processo de escrita da história.

As invenções do Egito são outro apagamento promovido pela Egiptologia europeizada. Exceto pelo shaduf na agricultura – o mais antigo sistema de irrigação conhecido – em diversas áreas do conhecimento, estruturas criadas pelos egípcios foram atribuídas a outros povos. Exemplos disso são os conceitos de matemática, em especial, da geometria básica, o arco e o vidro (por vezes creditados aos romanos) e os primeiros barcos à vela. Afora isso, algumas descobertas do Egito permaneceram esquecidas por séculos: “Não se fala muito sobre, mas, devido à mumificação, os egípcios foram pioneiros no estudo do sistema circulatório e nas ‘cirurgias’ no cérebro”, relata a historiadora.

A professora ainda ressalta que, enquanto restrita à perspectiva colonizadora, a Egiptologia deixou de recuperar aspectos da organização social dos antigos egípcios. Em seus estudos acadêmicos, Thais se dedicou a entender a vida privada do povo desde os tempos dos faraós, sobretudo suas vivências em casa. Ela conta que, por exemplo, em relação ao gênero, as mulheres egípcias eram independentes – tinham direito à herança, à propriedade, ao divórcio e se representavam na corte. “Nossa experiência de vida é geralmente do lado de fora da residência, especialmente nas periferias. Com os egípcios, era o oposto: o lar era o centro”, diz.

“Além das bases do calendário e das pirâmides, os egípcios se dedicaram

à ventilação das casas, por exemplo. Fora a binaridade de gênero,

que era fluída na distinção dos deuses”

Thais Rocha

Reescrevendo a história

As primeiras mudanças na forma como os egípcios da Antiguidade eram vistos ocorreram quando os hieróglifos foram traduzidos. Isso aconteceu logo depois que Jean-François Champollion decifrou a famosa Pedra de Roseta, em 1822 – um dos itens trazidos por Bonaparte anos antes. Essa descoberta consolidou a Egiptologia como disciplina acadêmica, especialmente em institutos como o Collège de France. Com isso, os primeiros egiptólogos puderam compreender que as figuras nas paredes de templos, pirâmides e sítios arqueológicos não eram simples ornamentos. Eram uma forma rebuscada de escrita, com significado e simbologia. Naquela época, diz Thais, os egípcios sequer podiam ser responsáveis pelas escavações e pesquisas arqueológicas, como a que levou à descoberta da tumba do faraó Tutancâmon, em 1922.

No entanto, o revisionismo histórico ainda estava distante. Nas décadas seguintes do século 19, a Inglaterra viria a conquistar o Egito outros territórios – que constituíram o vasto Império Britânico.

Naquele período, o Positivismo e suas teorias do determinismo e da eugenia influenciaram significativamente os estudos sobre o passado das colônias europeias. No caso egípcio, Thaís explica que os historiadores da época o viam como um lugar congelado, que foi próspero e legal, mas acabou. Assim, o país foi “desafricanizado”, à medida que foi associado ao Oriente, que tinha menor presença negra, no relato histórico.

“Não se pode achar que, em mais de três mil anos de Egito Faraônico,

eles foram sempre os mesmos.”

Thais Rocha

Com essa visão, a diversidade cultural e o legado dos povos que habitaram aquele território desde antes da Era Cristã foram esvaziados. Thais afirma que devido à visão machista do período, o Egito foi feminilizado. Ou seja, enxergado pela ótica do “fascínio do deserto”, como um lugar de mistério, oculto e do prazer – aquilo que era proibido no Ocidente. Esses vieses só começaram a ser revertidos nas últimas décadas, com o Egito moderno já independente dos ingleses e a ascensão de movimentos decoloniais na África, quando emergiu o que Thais classifica como “esforço egípcio de protagonismo”. Assim, os historiadores e a sociedade começaram a enxergar a violência do colonialismo.

Segundo Thais, esse esforço é importante para desmistificar o ideal de que “o Egito precisa da Europa para ser alguém” e desassociar o país dos povos mediterrâneos, para recuperar os laços com os povos do interior da África. Um dos exemplos citados pela professora é o preconceito racial. Com a conquista do império faraônico pela Macedônia de Alexandre, o Grande, houve um processo de miscigenação entre os povos egípcios e macedônios e outras etnias africanas que já habitavam a região.

Entre a cooperação e a reparação

Além dessa historiografia, outra mudança recente que a Egiptologia vivencia é o debate sobre a repatriação de bens levados do país por potências coloniais. Thais relembra que o diálogo sobre o retorno das peças históricas aos seus locais de origem nem sempre é pacífico. A questão também envolve complexidades logísticas e políticas, já que objetos egípcios estão espalhados pelo mundo todo.

Nas ex-metrópoles coloniais, as antigas colônias ainda são, de certa forma, deslegitimadas. Os que se opõem à repatriação argumentam que esses países não têm condições de armazenar e manter acessíveis ao público global as relíquias que lhes pertencem. Outro argumento, é o de que países como o Egito não necessariamente precisam dos bens de volta por serem “museus a céu aberto”, como relembra Thais. Porém, entre os museus, há movimentos no sentido de incluir pesquisadores egípcios nas equipes.

O outro ponto desse debate é a reparação histórica, especialmente a financeira. Thais conta que a resistência dos pesquisadores das antigas potências coloniais a esse respeito é ainda maior. Segundo ela, justamente por isso, em diversas oportunidades, eles preferem abrir mão do protagonismo das narrativas e trabalhos antropológicos e etnográficos do que reparar esses países. Quanto às pessoas de lugares como o Reino Unido, “muitas ainda creem que eles têm maior acesso e cuidado aos objetos históricos”, diz. Ela ressalta, porém, que esse debate é polarizado: “Manter os acervos egípcios em espaços como o Museu Britânico é um monumento à violência. E uma possibilidade de reverter isso é ressignificar essas coleções e exposições, discutindo o passado colonial”.

“Como historiadora, interessa observar o que acontece, os confrontos. Porque é interessante para pensar a sociedade que somos hoje, com todo o cuidado”

Thais Rocha

Como fica o presente árabe?

Thais ressalta, porém, que nesse processo de resgate do passado é importante considerar os interesses do governo egípcio. Seja na preferência pela repatriação de alguns bens mais famosos do que outros, seja no interesse em resgatar “o passado faraônico glorioso e nacionalista, o Vale dos Reis”, diz. Embora isso não invalide a discussão dos acervos, trata-se de um ponto relevante, especialmente porque, desde 2013, pouco após a Primavera Árabe, o país tem passado por instabilidades políticas. O governo é acusado por autoritarismo , e o primeiro presidente civil eleito no Egito, em 2012, foi deposto um ano depois pelos militares.

A professora ressalta que “É preciso ter cuidado para, ao resgatar os períodos antigos da história egípcia, não apagar os árabes – que vivem no território desde a expansão do Islã por volta do século 7.” Para Thais, africanizar o Egito sem considerar outras camadas identitárias pode apagar a história árabe e muçulmana. Segundo ela, “é muito importante reconhecer o lugar do passado, mas isso não pode ser feito às custas de se apagar a cultura islâmica do local”, pois hoje o país é árabe, mas o Egito é um lugar de encontros – da África Negra, do Islamismo, dos resquicios da dominação europeia – e é dever da História se debruçar sobre todos esses contextos, sem excluir um ou outro.

“E o Brasil também tem potencial para estudar o Egito. Temos, como eles, uma formação plural, criatividade e espírito inovador. Não estamos em caixinhas.”

Thais Rocha