Por Isabel Briskievicz Teixeira (belbrisk@usp.br)

O homem-deus não surgiu diretamente de Deus?

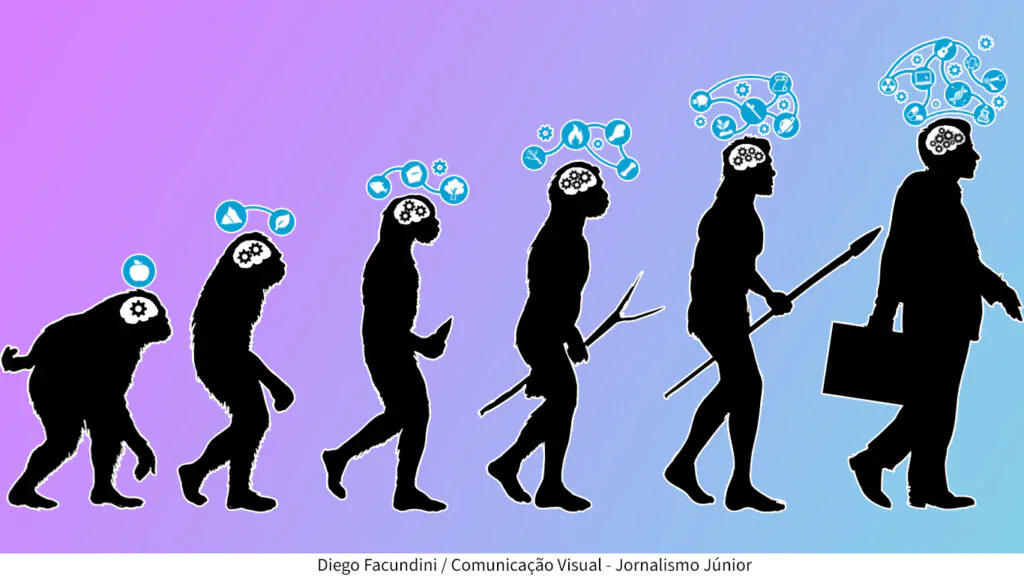

Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, elaboraram, de forma independente, uma teoria sobre a evolução das espécies, a seleção natural, e publicaram o primeiro artigo sobre o assunto em 1858. Afirmar que o homem não foi criado à “imagem e semelhança” do Deus cristão causou uma ruptura intelectual e social previamente inimaginável na sociedade do século 18.

[Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons]

Para Darwin, a evolução das espécies é a sobrevivência do ser vivo que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive, não necessariamente o mais forte. Ao sobreviver, se reproduz com mais sucesso e assim dá continuidade à sua espécie.

Diferentemente de Lamarck, que acreditava na hereditariedade das características obtidas em vida, ou seja, as mudanças sofridas em vida seriam passadas de geração em geração, Darwin acreditava que as características herdadas eram fruto da seleção natural e passadas à diante.

Psicologia evolucionista

De maneira semelhante, os comportamentos humanos também evoluem, e isso pode ser abordado por uma linha experimental da psicologia chamada “psicologia evolucionista”.

Segundo Marco Varella, pós-doutorando em etologia cognitiva e psicologia evolucionista no Instituto de Psicologia (IP) da Universidade de São Paulo, “psicologia evolucionista é uma ampla perspectiva científica descritiva que tem como objetivo investigar a natureza evoluída dos mecanismos psicológicos humanos, incluindo sua filogênese, universalidade e diferenças individuais, funções adaptativas, padrões de desenvolvimento e dimorfismo, e ajuste e desdobramentos ecológicos e socioculturais”.

[Imagem: Divulgação/EDUFRN]

Definindo melhor alguns termos, a filogenia é um processo pelo qual as espécies evoluem e se diversificam ao longo do tempo, originando novas formas de vida a partir de ancestrais comuns. O dimorfismo é a presença de dois tipos distintos de indivíduos em uma espécie, como as diferenças anatômicas entre um macho e uma fêmea da mesma espécie.

Assim sendo, essa linha de estudo vê uma abordagem evolucionista dentro do comportamento humano, não só observando sua gradação e considerando sua influência social, ambiental e genética, como também a sua capacidade de mudança, ou melhor, “plasticidade”.

Como diz Patrícia Izar, professora do Instituto de Psicologia da USP e Vice-Presidente para Educação da Sociedade Internacional de Primatologia, “é olhar para a psicologia pela perspectiva da teoria da evolução”.

Na verdade, aprendemos os nossos instintos

O instinto, no imaginário popular, é sinônimo de aptidão inata. Ou seja, é como fosse a expressão de um genótipo, composição genética de um indivíduo (gene ou grupo de genes), que precisasse somente de um estímulo externo para ser ativada – um bebê mamar no seio da mãe, uma pessoa assustar-se ao ouvir um barulho muito alto ou ter medo de aranha.

Segundo Patrícia, essa é uma visão extremamente ultrapassada do conceito. “A gente vai achar exemplo de instinto desse jeito nos invertebrados que têm um período de vida curtíssimo, que nascem, voam, copulam e morrem. Mesmo assim, alguma coisa aconteceu para disparar essas fases da vida”, diz.

Para a Psicologia Evolucionista, o “instinto” tem um significado diferente. Todos os mecanismos psicológicos têm um componente hereditário e ambiental. Quanto maior o tempo de vida do organismo, mais janelas ele possui para seu desenvolvimento e para ser afetado pelo meio em que vive, da embriogênese (período anterior ao período fetal) até a morte.

Por exemplo, as primeiras ações de um recém nascido que comumente são associadas a um padrão comportamental automático, na verdade, são influência do código genético do bebê e do meio em que ele viveu nos nove meses antes de nascer.

Além disso, são expressões de capacidades psicológicas passíveis de mudança. “Muitas [ações] o recém-nascido já treinou muito antes de nascer (expressões faciais, reconhecer a voz da mãe), outras são novas, mas ele vai começar a treinar partindo de reflexos e treinos anteriores (imitação e amamentação)”, segundo Marco.

[Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons]

O amor materno como instinto

A maternidade, muitas vezes idealizada como instinto materno, também foge do conceito de aptidão natural. Por meio de evidências históricas e pesquisas científicas, Elisabeth Badinter escreveu em seu livro Um amor conquistado – o mito do amor materno (1985), que o instinto do amor materno não é algo natural ao ser humano.

Em entrevista à Revista Veja, explica que a maternidade é um papel social atribuído à mulher, e não um impulso involuntário: “O mito foi um modo de atribuir um papel às mulheres, e sobretudo de atribuir um papel exclusivo. Para os homens, o poder, o domínio do mundo exterior, e, para as mulheres, a casa, o cuidado das crianças, os trabalhos domésticos…”. No que tange a psicologia evolucionista, fala-se sobre plasticidade: a capacidade de mudança e adaptação. Segundo Patrícia, “a gente vai ver essa plasticidade, esse investimento materno, condicional às circunstâncias daquela maternidade em inúmeras espécies, inclusive na espécie humana. O instinto materno não é uma resposta automática, invariável, fixa e de devoção absoluta, de cuidado absoluto”.

Para ela, a resposta adaptativa é oferecer cuidado de acordo com os recursos disponíveis para o desenvolvimento desse bebê e da mãe, ter uma rede de apoio, educação e salário. A indisposição para o cuidado materno experienciado por algumas mães, tanto para Patrícia quanto para Badinter, é prova de que o instinto materno não existe.

Contrariamente, não significando que a maternidade é completamente genética, é possível pensar que em muitas espécies se vê uma propensão biológica para o cuidado materno.

“O fato de algumas poucas mulheres não gostarem de crianças, não quererem ter filhos, não conseguirem amamentar, abandonarem os filhos, ou até cometerem infanticídio, não é um argumento contra a existência de uma propensão biológica voltada para o desenvolvimento de capacidades psicológicas maternais”, diz Varella.

Isso se deve à peculiaridade de cada ser humano no que se refere a sua combinação genética e o meio em que está inserido, causando uma variação individual na população. Homens também têm capacidades parentais, ela só não é tão evoluída e “não é tão proeminente quanto a tendência feminina por conta da incerteza da paternidade (as mulheres em média têm mais certezas que o filho delas são delas do que os homens)”.

Resistência à abordagem

No século 19, Herbert Spencer interpretou a teoria da evolução como hierarquia entre “raças” e, consequentemente, sociedades, na qual uma é superior a outra.

Distorcendo a teoria de Darwin, que diz muito sobre a seleção natural das espécies, e não de “raças”, além de não observar uma hierarquia e sim uma seleção, o darwinismo social foi justificativa para diversas políticas de exploração, como o imperialismo europeu sobre as Américas, África e Oceania.

O nazismo e a “superioridade de raça” de Hitler também foram explorações justificadas pelo darwinismo social. A “raça ariana” era considerada a única verdadeiramente alemã e todas as outras diversidades deveriam ser exploradas ou exterminadas. Até hoje perduram heranças de pensamentos assim, estruturalmente fincados nos preconceitos que são produtos da colonização.

A Psicologia Evolucionista teve seu início em uma data próxima à efervescência do darwinismo social, no final do século 20, e sua conexão entre a evolução humana e a psicologia ainda gera equívocos sobre a sua análise.

Segundo Marco Varella, a comunidade acadêmica da época era pouco diversa e pouco se sabia sobre a cultura de outras espécies, assim como a relação entre genética, psicologia, paleontologia, antropologia e ecologia.

“Infelizmente esses mau usos antigos do darwinismo causaram a negação contemporânea da natureza humana nas ciências humanas e sociais, e a tendência errônea (mas compreensível à luz da história) de se desconfiar das abordagens modernas para evolução da mente humana e de se vincular qualquer das abordagens novas aos abusos antigos”, explica o pós-doutorando.