Por Beatriz Sandoval (beatrizsandoval@usp.br)

Era dia 10 de dezembro de 1977. As bancas de jornais esvaziavam seus estoques enquanto o público lia, na capa do Jornal do Brasil, a manchete “Morre Clarice Lispector” apresentando-a como escritora e “uma das maiores ficcionistas da literatura brasileira”. Ela havia falecido na manhã do dia anterior, aos 56 anos – um dia antes de completar 57 –, vítima de um câncer de ovário. Morreu cerca de 24 dias após ser internada no Hospital do INPS, na Lagoa, no Rio de Janeiro. Como despedida do público e da própria vida, publicou seu último romance, A Hora da Estrela (Livraria José Olympio Editora, 1977), dois meses antes da morte.

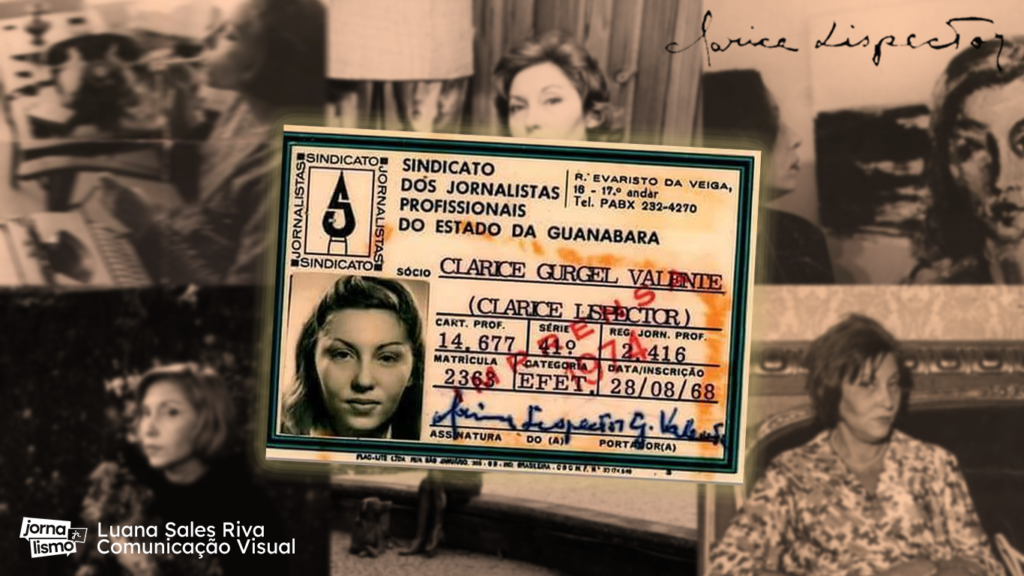

Lida, estudada e revisitada até hoje, Clarice costuma ser lembrada sobretudo como escritora, contista ou cronista. Nesse percurso, porém, uma outra faceta acaba ofuscada: a de jornalista — atividade em que publicou de forma constante ao longo da carreira e onde deixou registrados traços de sua personalidade e de seu estilo subversivo de escrita. Atuou em jornais e revistas de grande relevância, como Correio da Manhã, O Comício, Correio do Povo, Jornal do Brasil e até na Agência Nacional.

Nascida Chaya Pinkhasovna Lispector em 1920, na pequena cidade de Tchetchelnik, então pertencente à Ucrânia, Clarice chegou ao Brasil ainda bebê, em 1922, fugindo com a família das perseguições antissemitas no Leste Europeu. Filha de Mania e Pinkhas Lispector, cresceu em Recife, onde iniciou sua relação íntima com a língua portuguesa e com a literatura. Mudou-se para o Rio de Janeiro na adolescência, onde cursou Direito. Em 1943, casou-se com o diplomata Maury Gurgel Valente, com quem teve dois filhos, Pedro e Paulo.

O que ainda suscita debate em meio às discussões sobre os limites entre jornalismo e literatura, é se Clarice deve ou não receber o título de jornalista da mesma forma que é celebrada como escritora. Para Nádia Battella Gotlib, professora aposentada de Língua e Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, biógrafa de Clarice e pioneira nos estudos sobre sua obra, a resposta é negativa. “Eu não vejo a Clarice como uma jornalista do Jornal do Brasil. Vejo como uma escritora que eventualmente colaborou para esses periódicos”. Segundo ela, a atuação de Clarice na imprensa não configura uma identidade profissional, mas uma extensão de seu trabalho literário dentro das possibilidades oferecidas pelos jornais.

A interpretação, porém, não é consenso. A professora Aparecida Maria Nunes, do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) – autora de Clarice na cabeceira: jornalismo (Editora Rocco, 2012) e Clarice Lispector Jornalista (Editora Senac, 2004) — contesta essa visão: “por que a Clarice não pode ser jornalista também? Ela fez jornalismo”. Aparecida ainda compara o caso ao de Rubem Braga, lembrado sobretudo pela literatura, mas também reconhecido como jornalista.

Jornalista e entrevistadora

Clarice Lispector iniciou sua vida acadêmica como estudante de Direito na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) em 1939 e concluiu o curso em 1943. Ela mesma afirma sua motivação política, em uma crônica escrita para o Jornal do Brasil: “fui estudar Direito porque desejava reformar as penitenciárias no Brasil”. Aparecida Maria também aponta que esse seu traço foi essencial para a transição ao jornalismo. “Ela tinha uma vocação de lutar pelas injustiças sociais, mas também precisava trabalhar. Então escolhe o jornalismo.”

Em 1940, ainda estudante de Direito, a escritora nascida na Ucrânia procurou o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do governo Getúlio Vargas em busca de emprego. Clarice foi encaminhada à Agência Nacional, serviço telegráfico responsável por distribuir notícias laudatórias a jornais e emissoras de rádio em todo o país.

Inicialmente designada para atuar como tradutora – função para a qual já havia profissionais suficientes –, Clarice acabou alocada na área de edição e reportagem, tornando-se uma das únicas mulheres a ocupar esse cargo. Por se tratar de um órgão governamental, cabia à jovem entrevistar generais, almirantes e diversas autoridades que visitavam o Brasil.

A atuação na Agência Nacional, porém, permanece difícil de mapear com precisão. Como explica a pesquisadora Aparecida Maria Nunes, embora se saiba que Clarice exerceu ali sua primeira experiência profissional no jornalismo, “não há registros precisos do período em que lá exerceu o ofício”. Além disso, muitos dos textos não eram assinados, o que impede identificar sua produção com exatidão. Ainda assim, a professora reforça que os trabalhos da Agência foram provavelmente seus primeiros textos jornalísticos, ainda que não seja possível determinar qual teria sido o inaugural.

Em uma entrevista para Ziraldo, no jornal O Pasquim, a jornalista também revela não saber ao certo quando foi sua primeira publicação na imprensa, pois já enviava contos para o Diário de Pernambuco desde seus 7 anos. Mas foi em busca de uma publicação, que a jovem de 15 anos leva contos para a revista Vamos Ler!, onde foram publicados contos inéditos como “Eu e Jimmy” e “Trecho”. Nessa mesma revista, a faceta de repórter da autora aparece marcada pela primeira vez na imprensa brasileira, com a entrevista “Uma hora com Tasso da Silveira” e a reportagem “Uma visita à Casa dos Expostos”.

Sua primeira entrevista, com o escritor Tasso da Silveira — então diretor da revista Pan — foi estruturada no formato “pingue-pongue”, que exige uma interação mais direta e uma conexão mais evidente entre entrevistador e entrevistado. Nesse diálogo inicial, Clarice já revelava características que marcariam seu trabalho jornalístico: inseria-se nas perguntas, comentava as respostas e moldava a conversa a partir de suas próprias impressões, criando um retrato subjetivo de quem estava diante dela.

Mais do que registrar informações, Clarice transformava a entrevista em um encontro – e, muitas vezes, em um espaço de reflexão. De acordo com Aparecida, a partir dessa primeira entrevista, esse estilo híbrido, que mesclava escuta, introspecção e comentário pessoal, se tornaria uma assinatura presente em todas as entrevistas que publicaria ao longo da carreira. “Ela usa a primeira pessoa, onde o entrevistado e o entrevistador se mostram mais”, diz.

“Ela conseguiu tirar certas coisas dos seus entrevistados que talvez não fossem do interesse do público da época. Mas que hoje conseguimos formar um perfil mais humano desses entrevistados.”

Aparecida Maria Nunes

Nádia Gotlib, por outro lado, caracteriza o trabalho jornalístico de Clarice como não-convencional. “A notícia vem não como uma primeira instância, mas como uma exigência da escritora, como matéria quase ficcional”. Segundo a professora, Clarice tende a escapar da notícia e da informação, deixando que o imaginário se sobreponha ao factual, a ponto de muitas vezes abafar a própria notícia.

Separar a literatura do jornalismo

A dificuldade em delimitar fronteiras rígidas entre a literatura e o jornalismo na obra de Clarice deriva justamente da maneira como ela utiliza recursos literários em espaços tradicionalmente informativos. Para a doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e crítica literária Yudith Rosenbaum, esse traço é central não apenas para compreender sua ficção, mas também sua atuação na imprensa. Segundo ela, a escrita de Clarice cria sempre um “estranhamento”, algo que desloca o leitor e o faz ler de outro jeito. Esse efeito – que provoca, desconcerta e ativa – também está presente em suas entrevistas, reportagens e colunas de jornal.

Esse tipo de escrita, que tenciona o factual para dentro da experiência subjetiva, aproxima Clarice de uma tradição mais ampla do jornalismo literário, ainda que ela mesma não se pensasse a partir desse rótulo. Antes mesmo do surgimento do New Journalism nos Estados Unidos – movimento que, nos anos 1960 e 1970, com nomes como Tom Wolfe, Gay Talese, Joan Didion e Truman Capote, defendeu a incorporação de técnicas narrativas da ficção ao jornalismo – Clarice já explorava esse terreno híbrido no Brasil.

A biógrafa Nádia Battella Gotlib observa que essa coerência interna – presente em tudo o que Clarice escreveu – torna quase impossível separar sua voz literária de sua voz jornalística. Segundo ela, Clarice mobiliza o mesmo impulso criativo, a mesma cadência interior e a mesma busca, esteja escrevendo um conto, uma crônica ou conduzindo uma entrevista.

“Clarice é um samba de uma nota só.”

Nádia Battella Gotlib

Ao contrário dos defensores do New Journalism, que declararam abertamente a intenção de romper com o jornalismo objetivo, Clarice escrevia movida por uma força mais íntima, menos estratégica e mais ontológica: sua necessidade de pensar e sentir por escrito. Entrevistas e crônicas de sua autoria, como destaca Aparecida, não atendiam a uma tentativa de criar um gênero novo, mas à coerência com seu modo de existir na linguagem. Ainda assim, sua produção dialoga profundamente com as motivações do jornalismo literário – especialmente a rejeição à neutralidade e a busca por revelar camadas humanas que o discurso jornalístico convencional não acessa.

Reportagens

A primeira grande reportagem publicada pela autora foi o texto “Uma visita à Casa dos Expostos”, de 1940. O texto parte de uma pauta social clássica para a época, mas Clarice conduz a narrativa de modo a revelar a dimensão humana da instituição, observando gestos, olhares e silêncios mais do que números ou estatísticas. A reportagem, como aponta a professora Aparecida Maria Nunes, deixa ver uma jovem jornalista já movida por inquietações éticas e pela atenção ao sofrimento dos mais vulneráveis, algo que ecoava sua formação jurídica e sua motivação inicial para estudar Direito.

A reportagem tratava diretamente do funcionamento da Casa dos Expostos – instituição responsável por acolher crianças abandonadas, muitas delas deixadas anonimamente na chamada “roda dos expostos”. Clarice descreve como era a rotina do local, o processo de recebimento dos bebês, as condições das enfermarias, o trabalho das cuidadoras e o esforço da instituição para lidar com a superlotação e a falta de recursos. Ela também registra falas das funcionárias, explica o destino das crianças após o acolhimento e evidencia as falhas estruturais do sistema de assistência da época.

Reportagens posteriores seguem essa mesma linha. Em textos publicados no Correio da Manhã e no Comício, Clarice recusa a perspectiva meramente informativa e se aproxima do cotidiano dos entrevistados com uma sensibilidade quase literária. Para Nádia Gotlib, essa inclinação nasce do fato de que Clarice não se ajustava às “formatações” do jornalismo tradicional.

A sensibilidade extrema que atravessa suas reportagens se manifesta também em sua atenção aos detalhes. Clarice observa mãos, ruídos, atmosferas – elementos que, para a maioria dos repórteres, passariam despercebidos. Maria Isolina de Castro Soares, graduada em Letras pela UFRJ, com Mestrado e Doutorado na área de concentração Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e estudiosa de sua obra, destaca que esse olhar minucioso não é decorativo, mas parte de um esforço de compreensão: Clarice escrevia não apenas para informar, mas para entender o mundo e localizar-se nele.

Crônicas: jornalísticas ou de jornal?

Se as reportagens de Clarice Lispector já revelavam um olhar que ultrapassava a simples descrição factual, é nas crônicas – especialmente as publicadas no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973 – que essa tendência se intensifica. Esses textos, escritos semanalmente a partir de seu apartamento no Leme, tornaram-se uma das maiores vitrines de sua experimentação formal e afetiva no espaço jornalístico. Com recortes de narrativas que posteriormente seriam lançadas como livros inteiros ou coletâneas de contos, Clarice conquista o leitor de jornais e vira figurinha carimbada para qualquer editor.

As crônicas de Clarice não seguem o modelo tradicional do gênero nem se encaixam no que se convenciona chamar de “crônica de jornal”. Em vez de partir do cotidiano externo, muitas vezes ela partia do próprio pensamento, registrando lampejos, perplexidades e angústias. Para a professora Maria Isolina de Castro Soares, essa característica desloca radicalmente as expectativas do leitor.

“Ela dizia sobre si, sobre o que estava vivendo, sobre o que estava pensando. Não estava dizendo sobre o outro.”

Maria Isolina de Castro Soares

As discussões sobre o caráter híbrido das crônicas de Clarice ganham ainda mais força quando se observa um de seus textos mais emblemáticos: “Mineirinho”. Publicada originalmente na Revista Senhor, a crônica não nasceu de uma iniciativa espontânea da autora – ao contrário da sua postura habitual, em que, como ela mesma afirmou, em entrevista à Júlio Lerner, da TV Cultura, “que eu saiba, eu nunca fiz concessões”.

Como explica Aparecida, o texto foi encomendado pela própria revista, que buscava uma abordagem singular para o assassinato de Mineirinho, caso que havia abalado profundamente a opinião pública carioca. “Vamos dar esta pauta para Clarice Lispector para que ela eternize esse acontecimento”, relata a pesquisadora, citando a postura do comitê editorial do veículo.

Mesmo partindo de uma encomenda, Clarice transformou o acontecimento em um ensaio ético, político e existencial. Mais do que narrar o fato, ela também aborda o limite entre justiça e vingança, denunciando o impulso social de punir e questionando a naturalização da violência policial. Aparecida destaca que, ao tratar de Mineirinho, Clarice “vai colocando essa noção de humanidade e refletindo sobre as nossas mazelas enquanto sociedade”.

Páginas Femininas

Se nas reportagens e crônicas Clarice Lispector exercitava um olhar introspectivo e ético, nas colunas femininas que escreveu entre os anos 50 e 60 ela assumiu um papel ainda mais ambíguo: o de articulista que escrevia sob pseudônimo e sob um regime editorial rígido, direcionado ao público feminino da época. Esses textos, veiculados em revistas como Comício, Correio da Manhã e Diário da Noite, aparecem assinados como Tereza Quadros, Ilka Soares (nos textos redigidos em parceria com a atriz, mas escritos por Clarice) e Helen Palmer, este último pseudônimo que manteve por mais tempo.

As chamadas “páginas femininas” eram, naquele momento, um espaço de forte normatividade: reuniam conselhos domésticos, orientações de etiqueta, receitas e prescrições comportamentais que reforçavam ideais conservadores dirigidos às mulheres da classe média urbana. Clarice, ao aceitá-las, respondia sobretudo a uma necessidade prática: sustentar a si mesma e aos filhos durante os períodos em que vivia sozinha no Brasil enquanto o marido atuava como diplomata no exterior.

Embora submetida às regras do gênero – e às exigências do editor –, Clarice não desaparecia nesses textos. Como observa Nádia Gotlib, até mesmo nessas “colunas de superfície comportada”, a escritora “escapava das formatações” esperadas para o jornalismo tradicional. Muitas vezes, a autora infiltrava pequenas rupturas: perguntas existenciais, hesitações filosóficas, lampejos de angústia, humor irônico ou imagens poéticas que destoavam completamente do padrão das colunas femininas, além de trechos de livros traduzidos por ela mesma, que não haviam chegado ainda no Brasil, como “O Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir.

Maria Isolina destaca que a escrita dessas seções evidencia uma tensão entre a máscara editorial e a subjetividade clariceana: “ela dizia sobre si, sobre o que estava vivendo, sobre o que estava pensando. Não estava dizendo sobre o outro.” Esse movimento é visível mesmo quando Clarice se dirige diretamente às leitoras, oferecendo conselhos de beleza, reflexões sobre maternidade ou sobre a solidão feminina.

Aparecida Maria Nunes argumenta que essas colunas, frequentemente subestimadas pela crítica, revelam uma faceta fundamental da escritora: sua capacidade de experimentar linguagem em qualquer espaço. Mesmo condicionada pelo formato prescricional das revistas femininas, Clarice encontrava frestas para ser ela mesma.

Nádia Gotlib também reforça essa visão, ao lembrar que Clarice nunca se encaixou plenamente no jogo jornalístico, mesmo quando colaborava regularmente para os periódicos. Suas colunas femininas não eram exceções: ainda que obedecessem a um modelo conservador, deixavam transparecer a escritora que rejeitava adequações rígidas.